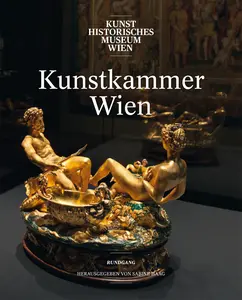

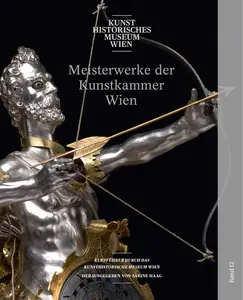

Die Kunst- und Wunderkammern der Renaissance und des Barock waren enzyklopädische Universalsammlungen, die das gesamte Wissen ihrer Zeit zu erfassen versuchten. Vor allem das Seltene, Kuriose und Außergewöhnliche galt als erstrebenswert.

Vom späten Mittelalter bis zur Barockzeit sammelten die Habsburger Kaiser und Fürsten hier exotische und rare Materialien, denen man oft auch magische Wirkungen zuschrieb – wie edle Steine, Straußeneier, Korallen, oder Haifischzähne, die man für Drachenzungen hielt. Die Künstler schufen aus diesen Naturprodukten virtuose Kunstkammerstücke.

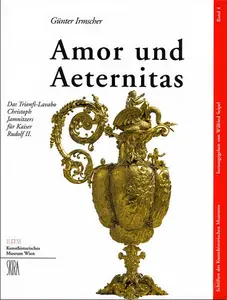

Einzelne Sammlerpersönlichkeiten des Hauses Habsburg, die zumeist auch als Auftraggeber fungierten, trugen entscheidend zur Mehrung der Bestände bei und legten den Grundstein für den heutigen Reichtum der Wiener Kunstkammer. Zu ihnen gehören etwa Ferdinands II. von Tirol (1529-1595), Kaiser Rudolfs II. (1552-1612) sowie Erzherzog Leopold Wilhelms (1614-1662).

Der hohe Rang dieser Sammlungen war schon im 16. und 17. Jahrhundert notorisch. Nicht wenigen europäischen Fürsten war es eine Ehre, diesen Glanz durch passende Geschenke noch zu erhöhen. Auch wenn sich ab dem 18. Jahrhundert die künstlerischen Ambitionen des Hauses Habsburg mehr und mehr auf die Architektur, die Musik und das Theater verlagerten und später dann die Reorganisation der Sammlungen und der Bau des Kunsthistorischen Museums im Vordergrund des Interesses und der Bemühungen standen, erhielt die Sammlung doch immer noch Zugänge von bedeutenden Einzelstücken.