Die Habsburger: eine Familie von Sammlern

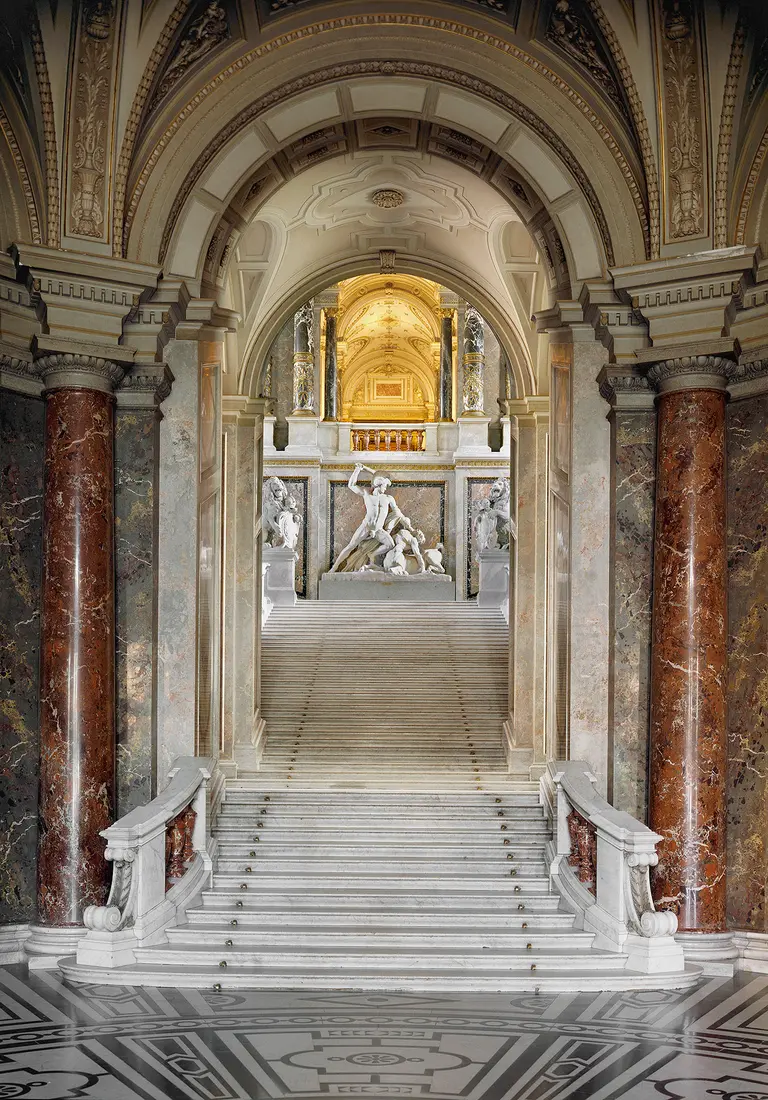

Bereits unter Kaiser Maximilian I. (1459–1519) existierte ein familieneigener Hausschatz mit Kostbarkeiten, Kunstwerken und historischen Erinnerungsstücken. Diese Sammlung wuchs im Zuge zielgerichteter Heirats- und Expansionspolitik des Habsburgerreiches. Politische, wissenschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen trugen zur Ausweitung der Sammlungsgebiete bei. Auch als Wien 1683 Hauptresidenz wurde, waren diese Sammlungen noch in verschiedenen Residenzorten der österreichischen Linie der Habsburger zu finden: vornehmlich in Wien, aber auch in Prag und Innsbruck. Im Zuge der Planungen für die Wiener Ringstraße ab 1867 entstand schließlich das Konzept für die gemeinsame Präsentation der kaiserlichen Sammlungen in Wien.

Schloss Ambras Innsbruck

Schloss Ambras in Innsbruck, von Erzherzog Ferdinand II. (1529-1595) als Residenz und Aufbewahrungsort seiner Kunst- und Wunderkammer genutzt, ist ein einzigartiges Zeugnis der habsburgischen Sammlungspolitik. Ferdinand II. gilt als einer der ersten systematischen Sammler seiner Zeit, dessen Besitz sowohl Kunstwerke als auch exotische Naturalien umfasste und der eigens dafür adaptierte Räumlichkeiten schuf.

Erzherzog Leopold Wilhelm in seiner Gemäldegalerie, David Teniers d. J., um 1650

Stammbaum mit den Königen und Kaisern des Hauses Habsburg, Christoph Dorsch, um 1725/30

Kaiser Maximilian I. (1459-1519), Bernhard Strigel, spätes 16. Jahrhundert