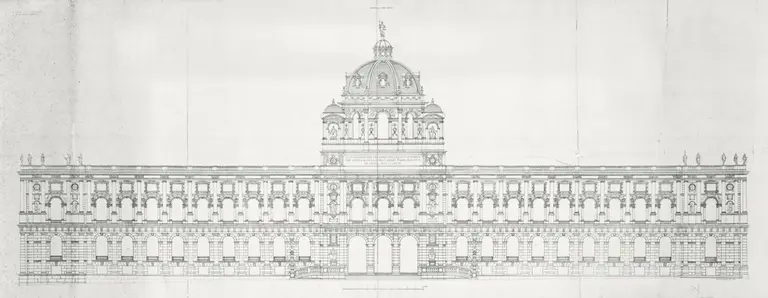

Das Kunsthistorische Museum bildet gemeinsam mit dem Weltmuseum Wien und dem Theatermuseum den KHM-Museumsverband, den größten Museumsverband Österreichs.

Der Verband ist eine wissenschaftliche Anstalt öffentlichen Rechts mit voller Rechtsfähigkeit und steht unter der Aufsicht des Bundeskanzlers der Republik Österreich, die vom Bundesminister für Kunst, Kultur, Öffentlichen Dienst und Sport ausgeübt wird. Mit ca. 150 Kurator*innen, Konservator*innen und Restaurator*innen ist er eine der größten und bedeutendsten außeruniversitären Forschungseinrichtungen Österreichs.